di Mario Agostinelli e Roberto Meregalli

Ci sono elementi che da sempre sono stati considerati alla base di una buona politica energetica: la diversificazione delle fonti, la riduzione della dipendenza dalle forniture estere e, nell’ambito della fornitura di fonti fossili, la diversificazione dei fornitori per non essere ostaggio di nessuno. Elementi fondamentali per un Paese come l’Italia, affamato di energia, ricca di fonti naturali, ma senza grandi giacimenti di petrolio e gas fossili. La progressiva incidenza delle Fer e la riduzione dell’intensità energetica hanno contribuito, negli ultimi anni, alla riduzione della dipendenza del nostro Paese dalle fonti di approvvigionamento estere. La quota di fabbisogno energetico nazionale soddisfatta da importazioni nette rimane elevata (pari al 76,5%) ma più bassa di circa sei punti percentuali rispetto al 2010. Quindi, generazione da Fer ed efficienza energetica sono le migliori armi per ridurre la dipendenza dall’estero e aumentare la propria indipendenza. Una considerazione banale ma troppo spesso trascurata.

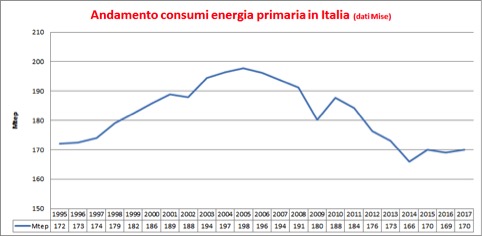

Dopo un decennio di riduzione dei consumi energetici però, lo scorso anno, la domanda di energia primaria è tornata a crescere (+1,5% rispetto al 2016); e l’energia in più di cui abbiamo avuto bisogno è venuta soprattutto dal gas, il cui contributo al bilancio energetico nazionale è salito al 36,2%.

Le rinnovabili, come segnalato in precedenti post, continuano a essere stazionarie, nel 2017 segnano un lievissimo aumento passando dal 19,1% al 19,2% del bilancio energetico nazionale, il resto è fossile. Di conseguenza, aumentando la domanda e non aumentando proporzionatamente le fonti Fer, il nostro grado di dipendenza dall’estero, è peggiorato.

Ma torniamo al gas. Nel 2017 la domanda di gas naturale è stata pari a 75,2 miliardi di metri cubi, con una crescita di circa 4,3 miliardi (+6,0%) rispetto ai 70,9 miliardi del 2016. Tale domanda è stata coperta per il 7% dalla produzione nazionale e per il 93% attraverso l’importazione. In particolare, la produzione nazionale di gas naturale è stata pari a 5,5 miliardi di metri cubi in riduzione del 4,3% rispetto al 2016, l’importazione è stata pari a 69,7 miliardi di metri cubi con un incremento del 6,7% rispetto al 2016. L’unico dato positivo da segnalare è che circa 9 milioni di metri cubi di gas sono stati prodotti dall’impianto di biometano di Montello (Bg).

Le importazioni via gasdotto sono state pari a 61 miliardi di metri cubi, ma dai nostri “tubi” con l’estero abbiamo una capacità di import pari a circa 114 miliardi di mc l’anno (Fonte Mise). Quindi molto più che sufficienti. Da dove è venuto l’aumento dei consumi? Soprattutto dalle centrali termoelettriche (2,5 miliardi di metri cubi in più (+10,5%). Quindi in sintesi la nostra scelta è di bruciare più gas per fare elettricità, piuttosto che installare più pannelli solari o pale eoliche. Questo dicono i numeri. Da quattro anni il numero dei nuovi pannelli installati è sufficiente solo a compensare il degrado di quelli installati dieci anni fa, mentre per centrare i target Ue al 2030 si dovrebbero installare in media 4 Gw di nuovi impianti all’anno, contro i 0,4 (400 Mw) che installiamo.

La scelta fossile è esplicitata dalle politiche: l’ok al Tap, anche da parte di chi lo ha sempre contestato a fronte di nessuna misura di incentivazione alle fonti rinnovabili è un messaggio chiaro. Dall’inizio di questa legislatura energia e clima sono sparite dal dibattito politico, azzerate. Eppure, per dire no al Tap non serviva alcuna analisi, bastava scegliere di ridurre i consumi decidendo di fare elettricità con sole, vento e terra. Se oggi abbiamo capacità di import pari quasi al doppio dei consumi basta decidere di non farli aumentare di più scegliendo di portare avanti quella rivoluzione energetica che il nostro Paese aveva iniziato anni fa, lasciandola poi languire negli ultimi anni. Ma, soprattutto, serviva scegliere di proteggere il clima, di far qualcosa non solo propagandistico di fronte alle coste devastate della Liguria o ai milioni di alberi morti nel bellunese o ai morti in Sicilia nell’ondata di maltempo che ha violentato alcune nostre terre.

Anche perché il metano è una delle molecole più climalteranti, molto peggio della CO2; l’Ipcc stima che sia responsabile del 20% del riscaldamento climatico e studi pubblicati anche sul prestigioso Nature hanno rivelato che il 2,3% del metano estratto riesce a “scappare” in atmosfera. Investire nel clima sarebbe stata l’occasione anche per investire soldi generando lavoro (in un anno “scarso” come il 2017 si stima comunque che alle attività legate alla realizzazione e gestione di nuovi impianti alimentati da Fer siano corrisposte circa 70mila unità di lavoro permanenti e 44mila temporanee), riducendo l’inquinamento dell’aria, avviando finalmente anche nel nostro Paese lo sviluppo della mobilità elettrica che deve andare di pari passo con l’aumento della generazione da fonti rinnovabili perché ne è complementare.

Il nostro è uno dei Paesi col più alto tasso di motorizzazione, cioè col rapporto più alto fra cittadini e numero di automobili: 62,4 auto ogni 100 abitanti, dato che ci pone al sesto posto della classifica mondiale. Quindi tanto lavoro da fare. Nei primi 10 mesi dell’anno sono state immatricolate 1.649.678 automobili, di cui elettriche pure solo 4.167, +150% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno ma comunque pari allo 0,3% del totale. Il precedente ministro delle attività produttive aveva annunciato un milione di auto elettriche entro il 2022. Ma rimane un annuncio, che nemmeno l’attuale ministro ha in qualche modo ripreso, mentre resta al palo la creazione di una rete nazionale di colonnine di ricarica, nelle mani al più delle iniziative delle singole imprese elettriche, che guardano al di là del naso del trio di governanti intenti a litigare e riappacificarsi subito dopo con grande dispendio di energia.

L’articolo Tap, per dire no bastava scegliere di ridurre i consumi proviene da Il Fatto Quotidiano.