Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato in versione definitiva il 15 dicembre, pur inanellando titoli, argomentazioni e tabelle ammiccanti ad un nuovo corso, lascia trapelare tra le righe il vecchio, dato che non ci sono quasi cifre di riferimento per gli obiettivi da agguantare in una situazione di emergenza climatica e – quando ci sono – rivelano la incomponibile contraddizione tra il Piano Energetico Nazionale (Pniec) e il Green Deal adottato dal Parlamento Europeo.

Già dalla mancanza di numeri da associare agli obiettivi dichiarati si deve prendere atto che sulla questione climatica il Governo non possiede strumenti previsionali. E lo si capisce dal fatto che molto – troppo – del vecchio modello energetico fossile è ancora di fatto consolidato e difeso. Quella proposta è una transizione lenta e sullo sfondo del testo non è difficile rintracciare le “dettature” cui la programmazione energetica italiana continua ad esporsi. Si tratta dell’influsso evidente di Eni in particolare, ma anche di Enel, stranamente restia ad abbandonare da noi i fossili, dopo aver convinto i mercati mondiali attraverso le interviste del suo Ad Starace di essere l’utility meglio disposta al salto verso le rinnovabili.

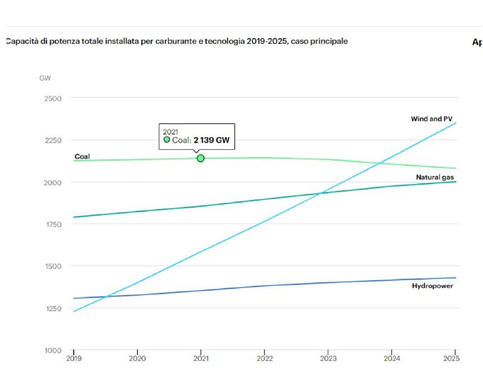

L’intenzione di fondo che risulta dal Pnrr è quella di mantenere elevato il mix di fonti a favore del gas e di conservare centralizzato il controllo della rete, costruendo perfino nuove centrali di potenza coperte dal capacity market, anziché ricorrere ad altri sistemi di stabilizzazione e stoccaggio come l’idrogeno o i pompaggi. Rispetto al Pnrr è facile essere sospettosi anche senza malizia: perché, infatti, incentivare nel documento il disaccoppiamento dei flussi termici ed elettrici degli impianti a gas a ciclo combinato da costruire ex novo o addirittura incentivare turbine a gas “come parte integrante del futuro mix energetico”? La spiegazione non può che essere quella di consolidare la connessione di centrali termiche alla rete e di estendere la possibilità delle centrali in attività di incorporare nella combustione gas “verdi”, come nel caso di idrogeno mixato al “grigio” metano.

Con più malizia si potrebbe perfino arguire che non è sparito del tutto il progetto di sequestro nel terreno di CO2, dacché si parla a pagina 71 di un “aumento degli assorbimenti della CO2 dalle superfici e dai suoli forestali”: magari per superfici si potrebbe intendere anche il loro perforamento per uno stoccaggio in profondità…

A parte la visione, nel Pnrr manca l’innovazione nello sviluppo delle fonti rinnovabili – mancando il nodo cruciale della loro localizzazione in chiave sostitutiva dei fossili. Occorre, insomma, darsi una strategia che si carichi di tutti i problemi energetici e che configuri un futuro coerente per un Paese in profonda crisi, stringendo i tempi, localizzando gli interventi e investendo con decisione su risorse anche intellettuali scientifiche e organizzative – giovani in particolare – su cui contare. Tra l’altro, appare quanto mai bizzarro che il Governo abbia affidato ad Eni e Confindustria la preparazione della sessione sul clima per il G20 a Napoli.

Non esamino qui in dettaglio il Pnrr, bensì esprimo la convinzione che, per superare una certa fumosità, alcuni suoi stimoli, quantunque pecchino di genericità, possano invece essere tradotti in proposte condivise a livello locale sulla base di decisioni assunte in processi democratici. E’ possibile cioè individuare da subito da dove partire, a cominciare dai siti che traducono l’opposizione a impianti che hanno ferito la salute e l’ambiente in progetti realistici, compatibili con una biosfera da troppo tempo pregiudicata e parimenti inseribili in un coerente quadro nazionale ed europeo di lotta al cambiamento brusco del clima.

Senza una consultazione allargata e senza la partecipazione dei territori più esposti, che in genere si sono sentiti “richiamati in servizio” per il puro fatto di essere già sedi di impianti inquinanti, non ci sarà partecipazione democratica alla svolta annunciata in piena pandemia. Ricordo poi che la Commissione Ambiente del Senato ha chiesto di adeguare in fretta il Pniec ai nuovi obiettivi europei, velocizzare gli iter autorizzativi per le rinnovabili, ridurre il ruolo del gas nel nostro sistema energetico, rivedere il capacity market e puntare di più sullo storage non fossile (idrogeno e pompaggi), oltre che investire massicciamente su eolico e solare e idrogeno verde, come previsto dal relativo piano europeo.

La situazione in atto a Civitavecchia mi sembra opportuna per far precipitare le verifiche sopra delineate. Il 15 gennaio è nato nella Tuscia, attorno al sito carbonifero da 2000 Mw della città portuale, un fronte contro le tre centrali a turbogas previste lungo il litorale da Enel e Tirreno Power: Torrevaldaliga nord, Torrevaldaliga sud, Montalto. Si è riunito on line un network di associazioni, istituzioni e organizzazioni sociali e politiche. Una riunione che ha dato vita a un “tavolo permanente di confronto democratico” che ha il compito di elaborare una proposta alternativa al turbogas di Civitavecchia da presentare alla Regione e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Un fatto decisamente nuovo, se si pensa che l’insolito interlocutore del Mise raccoglie già una ventina di rappresentanti istituzioni, sindacati, forze politiche, comitati e associazioni di piccole imprese. Tra essi il sindaco della città Ernesto Tedesco, l’ex sindaco grillino Antonio Cozzolino, Cgil, Uil, Cna, altri sindaci della zona, le associazioni del territorio – tra cui il comitato Sole e Città Futura – con l’appoggio del sindaco di Viterbo, del consigliere del Pd in Regione Lazio, di Rifondazione Comunista, dei Verdi, e con la presenza attiva dei ragazzi di Fridays for Future.

Una proposta che dà vita ad “una cabina di regia” che si avvarrà anche di esperti e specialisti e che punta ad un ridisegno del territorio con l’obiettivo della neutralità climatica e il criterio della sufficienza esteso fino alla mobilità, alle funzioni del porto, all’attività economica ed industriale nel suo complesso. E che, oltre alla salute e all’ambiente, porta in evidenza l’obiettivo dell’occupazione e la creazione di un centro scientifico sperimentale a sostegno della riconversione. Gli stessi enti energetici per primi potranno mettere a disposizione pubblicamente le loro disponibilità oppure limitarsi ad esprimere sempre in sede pubblica una resistenza difficile oggi da giustificare. Niente male di questi tempi…

L’articolo Clima, il nuovo Piano di ripresa difende ancora il modello dei fossili: serve una strategia più coerente proviene da Il Fatto Quotidiano.