Come iscritti e militanti della Cgil, di diverse categorie* avanziamo le riflessioni che seguono, prendendo spunto dall’avvio del congresso della Cgil, ed in relazione alle attività di associazioni, nelle quali siamo impegnati, che si occupano della transizione/decarbonizzazione del modello energetico e di sviluppo (come l’approfondimento riportato in appendice); temi sui quali già abbiamo avuto e abbiamo occasioni di collaborazione con la Cgil e le sue categorie.

Il congresso dovrebbe essere…

Il metodo nuovo, deciso dalla Cgil per avviare il 18° congresso, con la “Traccia di discussione per Assemblee Generali” sulla quale raccogliere suggerimenti e indicazioni per poi arrivare al documento congressuale vero è proprio, è molto utile.

E’ certamente giusto sottolineare come in questi anni la Cgil, nonostante la situazione e il clima sfavorevole, abbia retto bene. Ma l’affermazione “Non ci siamo limitati al conflitto e alla difesa, abbiamo scelto la strada della creazione di un’altra proposta di sistema come il piano del lavoro, elaborando la nostra proposta di legge di iniziativa popolare: la carta dei diritti universali del lavoro”, è troppo ottimistica. Ci siamo difesi abbastanza bene, ma di qui in avanti questo non basta.

“Un’altra proposta di sistema” è una indicazione strategica assolutamente condivisibile e necessaria, ma non possiamo dire di averla già creata. “Il piano del lavoro” è stata una buona intuizione, anche simbolica, importante, ma non è sufficiente; come non lo è ripetere semplicemente che siamo per “un modello alternativo, sostenibile, di crescita, sviluppo e giustizia sociale”. La stessa confusione tra i termini di crescita e sviluppo, che non sono – a proposito di “sostenibilità ambientale, economica, sociale e territoriale” – la stessa cosa, dimostra che nonostante l’avvio di alcune importanti elaborazioni (come “la piattaforma integrata per lo sviluppo sostenibile”) tutta l’organizzazione non ha ancora assimilato, soprattutto nella sua pratica contrattuale, la consapevolezza delle grandi emergenze globali, ambientali , energetiche, climatiche che abbiamo di fronte e, di conseguenza, le grandi trasformazioni sull’idea di sviluppo, che sarebbero necessarie.

A questo proposito, sono molto più precise le affermazioni contenute nel contributo dello Spi “Verso il congresso nazionale Spi 2018”: “Di fronte a questo scenario, obiettivo dello Spi Cgil, in coerenza con le priorità dell’Onu e per l’Italia dell’Asvis, è quello di battersi insieme alla comunità scientifica e ai movimenti ambientalisti affinché si avvii un ambizioso processo di transizione che dall’economia globale conduca verso un’economia ecologica e circolare. È sempre più necessario, infatti, limitare i cambiamenti climatici, liberarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili, affermare nuovi modelli di consumo, raggiungere l’obiettivo dei rifiuti zero, e garantire a tutti, oltre che la sicurezza alimentare, anche l’accesso a uno dei beni più preziosi: l’acqua potabile. Ma la diffusione di una cultura della sostenibilità deve anche partire dall’assunzione di responsabilità dei singoli individui. Basare i nostri comportamenti quotidiani sul consumo consapevole delle risorse naturali, sul risparmio energetico, sul rispetto dell’ambiente rappresenta il primo passo verso un mondo più giusto ed equo”.

Sono affermazioni importanti che non hanno implicazioni solo per le scelte individuali, o per i “consumatori consapevoli”, ma pongono, soprattutto, la necessità della transizione del modello produttivo, e quindi di come conquistare un modello di sviluppo alternativo.

Nel secolo scorso, i movimenti sociali, ed in particolare quello sindacale, potevano svolgere il loro ruolo di mobilitazione e rivendicazione per la tutela dei diritti, delle condizioni di lavoro e di vita, per obiettivi di giustizia sociale e poi trovare una “sponda politica”, tra forze politiche che avevano una “idea complessiva di società”, a cui delegare la necessaria mediazione e realizzazione di questi obiettivi.

Oggi, per il movimento sindacale, ed in particolare per la Cgil, è molto più problematico trovare “una sponda” nell’attuale quadro politico; infatti si sostiene di avere “letto prima…il prepararsi della rottura tra il mondo del lavoro e la rappresentanza politica”. A maggior ragione, questa realtà, dovrebbe implicare la necessità di un cambio nel ruolo e nelle responsabilità del sindacato.

Certamente il sindacato deve fondare in primo luogo la sua rappresentatività partendo dalle condizioni concrete di tutto il mondo del lavoro, anche nei settori più marginali ed esclusi (spesso anche per noi ai margini), ma deve allargare il concetto di coalizione a tutti quei settori sociali che possono oggettivamente convergere su obiettivi coerenti. Per questo il sindacato deve avanzare in proprio una sua idea di società e di modello di sviluppo, cercando di farlo vivere e avanzare, non solo nelle elaborazioni generali, ma anche, e soprattutto, nella propria iniziativa corrente e nella pratica contrattuale a tutti i livelli.

Come si legge nel contributo della Fiom “Il congresso dell’uguaglianza”: “consolidare la strada intrapresa… di autonomia e indipendenza dal sistema dei partiti e dalle logiche che oggi dominano la politica”. E, conclude: “Non si può quindi prescindere dalla necessità di stringere i legami della coalizione delle lavoratrici e dei lavoratori e allargare le alleanze oltre il lavoro dipendente”.

Per il sindacato, porre la necessità di “un nuovo modello di sviluppo” e operare direttamente per essere protagonista di questa progressiva transizione, significa saper intrecciare l’attenzione all’occupazione, alla riduzione degli orari, ai diritti, alle condizioni, alla retribuzione, con una riflessione sulle finalità del lavoro stesso (“cosa, come, per chi produrre”, si sosteneva una volta) e della sua redistribuzione.

La transizione nei settori energetici, dell’economia circolare, della mobilità, dell’organizzazione delle città, dell’edilizia, dei servizi, ecc. – con l’accelerazione indotta dalla digitalizzazione – è già in atto, magari a volte in modo distorto e contradditorio, ma proseguirà. L’unico modo perché “non sia pagata dai lavoratori” è che il sindacato, e i lavoratori, svolgano un ruolo attivo, ponendo le proprie priorità, con una “contrattazione d’anticipo”. Disinteressarsene, pensando solo ad un ruolo sindacale “tradizionale”, o tentare semplicemente di frenare questo processo (come a volte è successo e succede) produrrebbe danni ben peggiori.

Per andare in questa direzione servono strategie e normative precise, politiche industriali e investimenti pubblici e privati adeguati (vale per le grandi scelte nazionali, ma anche per quelle locali e territoriali) che devono essere rivendicati con forza, ma non possiamo semplicemente delegare, o fare lobby, verso i decisori politici.

Una transizione “giusta” non si può realizzare senza un coinvolgimento attivo dei soggetti sociali interessati a questi cambiamenti (i lavoratori, i consumatori, i cittadini, ecc.) o addirittura contro di loro. Per questo, superando tendenze alla frammentazione e al settorialismo, è necessario aggregare un “fronte sociale più ampio” (che coinvolga oltre al sindacato, associazioni sociali, ambientali, dei consumatori, comitati dei cittadini, competenze scientifiche e tecniche) per intervenire e contrattare questi cambiamenti, a partire dalle aziende più innovative, dagli amministratori locali più sensibili, ecc., per investire poi il sistema delle imprese di tutti i settori.

Si parla tanto di Industria 4.0, ma in genere si affrontano solo aspetti tecnologici, digitalizzazione (internet delle cose, additive manufacturing…). “Affermiamo di voler contrattare la digitalizzazione”, che è un ottimo proponimento, ma “l’algoritmo” non controlla solo le condizioni di lavoro, ma l’intero ciclo della produzione, dei servizi, dei consumi. L’innovazione che dovremmo contrattare non interessa solo le tecnologie, ma anche gli aspetti organizzativi, ambientali, sociali e le stesse finalità del lavoro e delle produzioni. Per svolgere questo ruolo, il sindacato, ha la necessità di costruire un punto di vista autonomo, proprio e dei lavoratori che rappresenta, anche in relazione a soggetti esterni, oltre il lavoro dipendente.

Le trasformazioni in atto necessitano di più sapere e di più intelligenza nell’uso di tutte le risorse, servirebbe uno straordinario sforzo di educazione e di formazione a tutti i livelli, non solo nei luoghi tradizionali della ricerca e della formazione, ma anche nei luoghi di lavoro e nella società.

In queste trasformazioni vi saranno settori che andranno a ridursi e altri invece che dovrebbero crescere, e il sindacato ne dovrebbe essere protagonista attivo, facciamo sommariamente solo alcuni esempi:

– Per i settori dell’automotive e della mobilità, pensiamo all’enorme impatto che avrà la progressiva sostituzione di mezzi a combustione interna con quella elettrica o ad altre propulsioni; o la progressiva riduzione dell’uso dei combustibili fossili, con la fine dell’uso del carbone, il restringimento dei settori delle estrazioni e della raffinazione e quindi le ricadute in quelli dell’oil & gas.

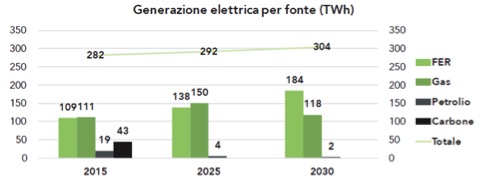

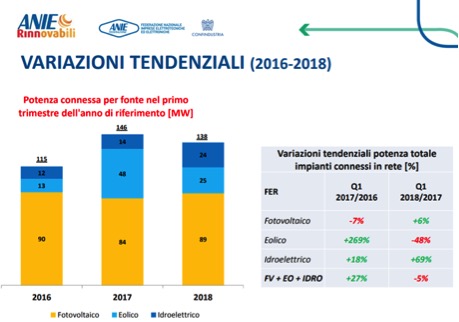

– Viceversa, pensiamo al possibile grande sviluppo di tutte le fonti rinnovabili, la stessa Strategia Energetica Nazionale (che può essere criticabile per taluni aspetti) ne prevede un aumento tale che non sarebbe raggiungibile con i trend attuali, a partire dal solare e dall’eolico (per il quale sarebbe necessario puntare su quello offshore); oppure le grandi opportunità per l’autoproduzione, e soprattutto per l’efficienza energetica in tutti i settori, a partire da Interventi radicali di efficientamento energetico per la riqualificazione spinta di interi edifici e quartieri (deep renovation).

Ma in modo più trasversale, anche solamente partire da iniziative diffuse per generalizzare le diagnosi energetiche e poi l’efficientamento dei cicli produttivi (es. l’Avviso comune Cgil Cisl Uil Confindustria del 2011, sull’efficienza energetica) oltre a dare vantaggi immediati, può fornire indicazioni per intervenire, non solo sui cicli attuali, ma anche sulle materie prime, sulla logistica, sugli scarti, sui rifiuti, ecc., ripensando cicli di vita e tipologia dei prodotti e dei servizi. Tematiche queste, applicabili non solo ai settori produttivi e industriali, ma in modo trasversale in ogni comparto. Incluso anche il ruolo che può svolgere una categoria come lo SPI, nella contrattazione sociale e nel promuovere comportamenti e stili di vita e di consumo più sostenibili.

A proposito di un ruolo più determinato del sindacato nella realizzazione di queste trasformazioni, pur non essendo citato nei documenti preparatori, si torna a parlare di “codeterminazione”. Certo, l’esperienza tedesca, fatte le dovute differenze, può avere un qualche interesse anche in Italia, che non ha mai avuto procedure di questo tipo, se si esclude Il caso del “protocollo IRI” (che risale agli anni ’80) o, da ultimo, il “timido” capitolo sulla “Partecipazione” del recente accordo con Confindustria sulle “relazioni industriali e la contrattazione“, ma essenziale in tutto questo è appunto avere punto di vista autonomo del sindacato.

*Mario Agostinelli

Vittorio Bardi

Paolo Bartolomei

Oscar Mancini

Gianni Naggi

Ettore Torregiani