In media in Italia dai veicoli privati vengono emessi 110 grammi per chilometro per un totale di 55 milioni di tonnellate di CO2 nel 2016. Le emissioni (in questo caso calcolate a valle degli scappamenti, escludendo cioè il ciclo che porta fino alla pompa del carburante) variano da regione a regione, con punte massime in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta e minime in Sicilia e Campania. Siamo la terza nazione europea in ordine di inquinamento dell’atmosfera (fonte: Eurostat). Un bel problema, naturalmente trascurato alle fatidiche scadenze elettorali, proprio perché la mobilità è tra i problemi meno facilmente risolvibili sotto il profilo ambientale e ormai i costi di riparazione in salute e natura superano l’effetto della crescita economica dovuta alla produzione delle quattro ruote.

In media in Italia dai veicoli privati vengono emessi 110 grammi per chilometro per un totale di 55 milioni di tonnellate di CO2 nel 2016. Le emissioni (in questo caso calcolate a valle degli scappamenti, escludendo cioè il ciclo che porta fino alla pompa del carburante) variano da regione a regione, con punte massime in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta e minime in Sicilia e Campania. Siamo la terza nazione europea in ordine di inquinamento dell’atmosfera (fonte: Eurostat). Un bel problema, naturalmente trascurato alle fatidiche scadenze elettorali, proprio perché la mobilità è tra i problemi meno facilmente risolvibili sotto il profilo ambientale e ormai i costi di riparazione in salute e natura superano l’effetto della crescita economica dovuta alla produzione delle quattro ruote.

1. Le compagnie petrolifere stanno abbandonando la rete

E lanciano piani per strutture di ricarica elettrica e, in prospettiva ancora incerta, rifornimento di idrogeno. In Italia negli ultimi 30 anni ha chiuso il 40% degli impianti e l’erogato medio di carburanti è calato del 20% nella rete stradale ed è letteralmente crollato del 58% lungo le autostrade. Minori consumi al chilometro, ma anche crescente diffusione di componenti elettriche di trazione.

L’offerta nelle stazioni di servizio si differenzia sempre di più in previsione delle nuove tecnologie per l’auto: oltre all’obbligo già in corso di un erogatore di gas in ogni stazione, si stanno creando sinergie fra erogatori di carburanti e infrastrutture di ricarica elettrica. Le colonnine si moltiplicano presso i grandi brand, mentre il processo di evoluzione della vecchia rete viene accelerato anche per per le nuove norme che prevedono la chiusura degli impianti meno sicuri.

2 Per le emissioni dell’apparato motore

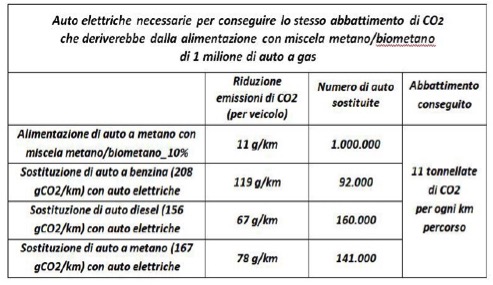

Il Joint Research Centre dell’UE assieme ad EUCAR (The European Council for Automotive R&D) e CONCAWE, a conclusione di una complessa elaborazione che prende in considerazione tutto il ciclo di emissioni dal pozzo alle ruote (from wells to wheels), ha approntato la seguente tabella:

I dati riportati confrontano tra loro il numero di auto a combustione sostituibili da altrettanti veicoli elettrici in modo da ottenere lo stesso risultato si riduzione di CO2 che si avrebbe modificando 1 milione di auto a metano con altrettanti motori a gas alimentati con una miscela al 10% di biometano (si tratta di un suggerimento fornito dall’Ue già per il 2020, che darebbe luogo ad un abbattimento di 11 tonnellate di CO2 per ogni km compiuto dall’intera flotta di 1 milione di auto a gas).

Come si vede, per ottenere lo stesso obbiettivo di riduzione (11 tonnellate), basterebbe far circolare auto elettriche sostitutive, con vantaggi più netti nel caso dell’alimentazione a benzina e, a seguire, rimarchevoli nel caso di quella a metano e un po’ meno, ma sempre consistenti, su quella a gasolio. In conclusione, dai calcoli eseguiti per limitare le emissioni di CO2, risulta chiaro come siano vantaggiosi gli impieghi della miscela gas-biometano sul metano, ma, soprattutto, sia benefico il ricorso al propulsore elettrico rispetto al funzionamento di motori a combustione interna alimentati da fossili.

Parrebbe insomma razionale da subito sfruttare contestualmente tutte le opzioni disponibili: dai miglioramenti già in uso per le tecnologie convenzionali (biometano e ibrido), fino all’introduzione immediata di quelle innovative (plug-in, totalmente elettrico, fuel cell a idrogeno) adottando politiche più decise a favore di queste ultime, che maggiormente necessitano di stimoli e sostegno.

3. Favorire la produzione energetica da fonti rinnovabili

Per completezza, occorre rimarcare che solo favorendo la crescita accelerata della produzione energetica con fonti rinnovabili è possibile trarre un bilancio ottimale del ricorso all’elettrico nella mobilità. In una ricerca pubblicata dall’Economist si chiarisce come le auto elettriche siano più pulite di quelle che si basano su motori a combustione interna quando anche la potenza utilizzata per caricarle è pulita. Nel dicembre scorso, con il Clean Energy Package, l’Ue finalmente ha cominciato a favorire con la generazione distribuita l’autoproduzione e le comunità energetiche, in concomitanza con la fase di decollo della mobilità elettrica. I veicoli elettrici funzioneranno così anche da scambiatori bilaterali dell’energia con la rete, e sarà realmente praticabile l’eliminazione per il 2040 di tutti i veicoli alimentati da combustibili fossili.