Il recentissimo Rapporto del WWF e Global Footprint Network calcola che il 10 maggio 2019 sarà l’Overshoot Day per l’Europa: la data entro la quale, considerato il nostro stile di vita, i cittadini e le cittadine europee possono considerare di aver esaurito il budget di natura a loro disposizione.

Bisogna ricordare, infatti, che nonostante la popolazione europea rappresenti solo il 7% di quella globale, l’Unione Europea usa il 20% della biocapacità (la capacità degli ecosistemi di rinnovarsi) del pianeta. Per l’Italia, nonostante la profonda crisi della nostra economia dal 2008 in poi e la recente recessione, l’Overshoot Day cadrà soli 5 giorni dopo, il 15 maggio. Bisognerebbe ricordarsene nella campagna elettorale in corso, straziata dal dramma dei migranti e da un razzismo bieco che servono solo a distrarre dalle vere emergenze su cui cittadini e governi si devono confrontare.

Partiamo dalle immagini che riempiono ossessivamente i nostri schermi. Gli africani, bersagli di una accanita esclusione, sono responsabili solo del 3% delle emissioni climalteranti, ma stanno pagando con le desertificazioni il prezzo maggiore. I quartieri delle città, sedi di azioni violente contro gli “stranieri”, sembrano avamposti di lontane guerre tra civiltà, pur essendo, come Casal Bruciato, dentro una Roma sfilacciata e spesso abbandonata a se stessa. Ma se si guarda ai moli di approdo dei barconi in porti dotati di tutte le più aggiornate tecnologie o al quartiere romano, venendo dal centro e passando dall’ipermoderna stazione Tiburtina, si ha l’impressione di trovarsi nel cuore vitale di un Paese caotico ma in movimento, purtroppo frenato da false paure e dalla rimozione del futuro reale, previsto, accertato.

Mi sono chiesto, ad esempio, ma cosa pensa Roma – nelle sue istituzioni, tra i suoi abitanti, nell’impegno delle sue università, nella coscienza dei suoi studenti – del cambiamento climatico che la riguarda già ora? Ed ho trovato riscontro in un eccellente studio di Pierluigi Albini cui credo utile fare riferimento, per capire a quali sfide (non solo paure!) siamo sottoposti nel concreto. Non si prende mai in considerazione l’emergenza climatica come perno necessario di un insieme di competenze progettuali e di decisioni politico-amministrative in grado di pensare delle città a prova di clima. Oggi il nesso clima-urbanistica è diventato una questione di vita o di morte e da qui la necessità di applicare nella pianificazione (leggasi Piani Regolatori Generali e decisioni urbanistiche) la valutazione dei servizi ecosistemici come parte essenziale di una lotta di contrasto al cambiamento climatico.

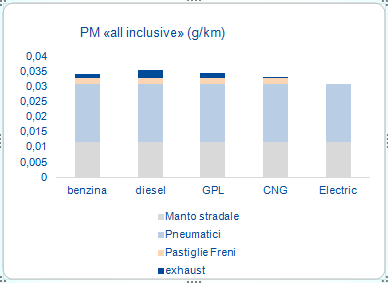

E decisivo è intervenire sulla struttura delle aree urbane che oggi ospitano più della metà della popolazione mondiale, generando circa l’80% dell’economia mondiale e oltre il 70% del consumo energetico globale e dell’energia correlata alle emissioni. Secondo l’International Panel on Climate Change (IPCC), l’urbanizzazione incide per tre quarti dell’inquinamento del pianeta: tra il 71 e il 76% delle emissioni di CO2, secondo altre fonti per l’80%. Dunque, la questione delle città, della loro configurazione e del loro sviluppo è una questione centrale per una politica di contrasto climatico.

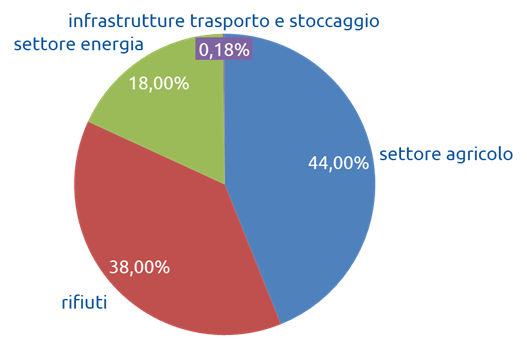

Roma, con i suoi quasi 3 milioni di residenti nel territorio comunale e con i 4,4 milioni della Città metropolitana, produce emissioni da fonti plurime ben superiori alla media nazionale per cittadino e produce più di 2,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani per la sola città di Roma, di cui sono note le assurde vicende. L’esaltazione delle soluzioni tecnologiche come soluzioni miracolistiche dei problemi lascia il tempo che trova: anche nelle Smart city il fattore umano rimane l’asse centrale, specialmente nelle città e non una variabile indipendente.

La città virtuosa, ovvero in grado di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, che sa muoversi, ottimizzando i sistemi di trasporto e le reti di collegamento, ma anche la città che sa non muoversi (utilizzando servizi ICT), la città viva e dinamica, informata, con una diffusione capillare e comprensibile delle informazioni in grado di generare nuove attività, la città partecipata, che genera nuove forme di partecipazione, come la gestione dei Beni comuni e l’urbanistica “dal basso”, la città sicura, con soluzioni innovative di sorveglianza del territorio e di assistenza ai cittadini, la città ben governata, con un decentramento radicale delle funzioni pubbliche. la città abitabile, nel senso di una calmierazione dei valori fondiari e di una reale applicazione del diritto alla casa, ovvero all’abitare: ecco quel che ci meritiamo e quel che occorre, come spiega l’autore del saggio citato.

Non sembra che qualcuna di queste direttrici sia in corso di applicazione a Roma, che, tra l’altro è anche il più grande comune agricolo d’Europa con i suoi 50 mila ettari coltivati. La grande estensione, anche verde, del territorio romano potrebbe dunque svolgere una funzione importante nelle politiche di mitigazione del clima, se e solo se, si adottasse una svolta radicale, anche culturale, nelle politiche urbanistiche e di governo del territorio, vincendo resistenze e deformazioni cuturali e non facendo più prevalere interessi privati e speculativi sulla vita dei cittadini attuali e futuri

Senza sollevare qui questioni di portata globale, è ancora possibile ridurre l’ampiezza, l’incidenza e la velocità del cambiamento su scala locale, contrastandone gli effetti e costruendo delle “città a prova di clima”, meno vulnerabili. Roma ne è una prova documentata e le soluzioni, a partire dal documento citato, sono a portata di mano. Purché non si disperdano le energie umane, civili e naturali in scontri irreparabili, che ci separano dalla convivenza e dalla partecipazione. Questo è, a mio parere, il portato terribile e temibile della involuzione a destra in atto in tutto il Paese e che va contrastata con la straordinaria ripresa di un tessuto democratico e partecipato messo in pericolo.

L’articolo Casal Bruciato e la città di Roma alla prova del clima proviene da Il Fatto Quotidiano.